ウィザースガーデン木更津千束台 > 街づくり

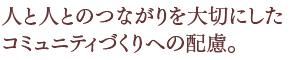

堅牢な丘陵地の高低さを巧みに活かした街区プランニングが、他に類を見ない贅沢な眺望を実現。

請西千束台特定土地区画整理事業による計画的な街づくりで、暮らしの快適と安心をお約束。

-

隣接する各邸間には、庭やカースペースを適宜配置。

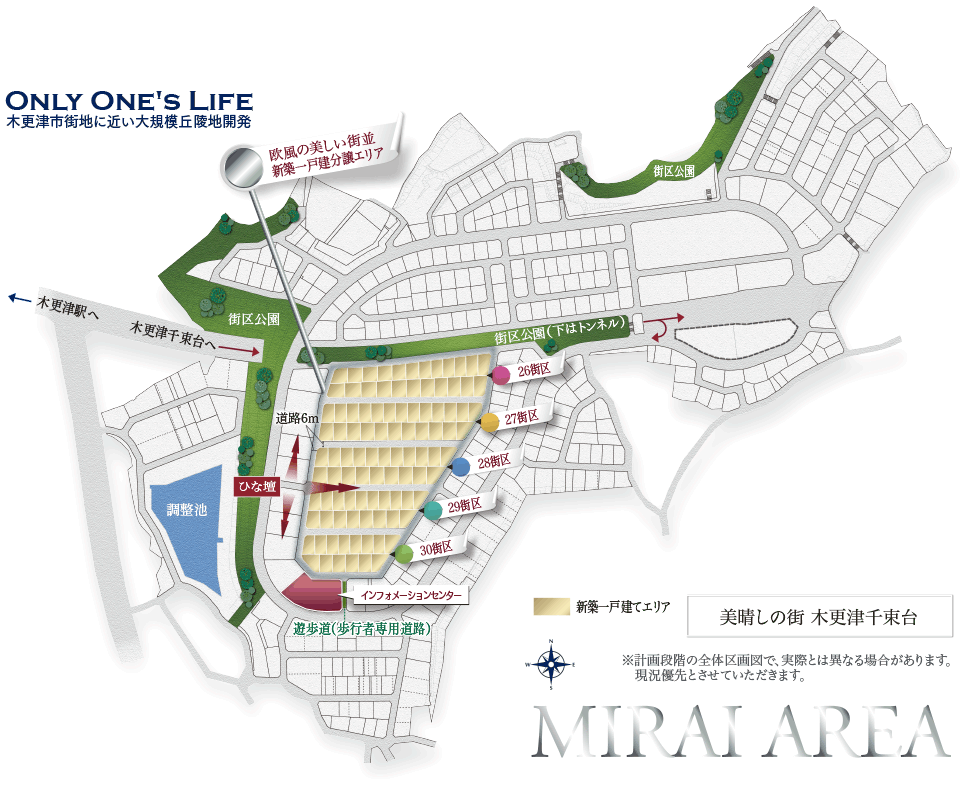

快適な暮らしのために、住まいに光と風を充分採り込めるよう配慮。

各住戸の南面に前庭を配置し、隣接する住居とのプライバシー干渉を防いでいます。

ゆとりある隣棟間隔により日照も充分確保、午前午後の日照差が極力軽減された配棟がなされています。各邸の窓位置、形状を工夫することで隣接する住居とのプライバシー干渉を防ぐ配慮を施しています。

-

オープン外構を採用し、人と人のつながりを深め

コミュニティを育む。緊急時や日々の暮らし・子育てに関する情報交換の場としての「ご近所づきあい」が今、急速に見直されています。

「外に開かれた庭」が連続するグリーンラインを創出。外構をオープンにし、ガーデニング等を通して人々が会話を楽しみ、情報を交換し合うような環境を整えています。

-

全邸に十分な日照を確保する陽光と緑の設計

ひな壇に加え、雁行レイアウト(各棟を斜めにずらすこと)の採用により 住戸の開口部を多く取ることができ、採光や通風、 眺望を一層豊かなものにしています。

街並概念イラスト(26街区、27街区、28街区の場合)

※ひな壇の敷地形状を表したもので実際とは異なります。

-

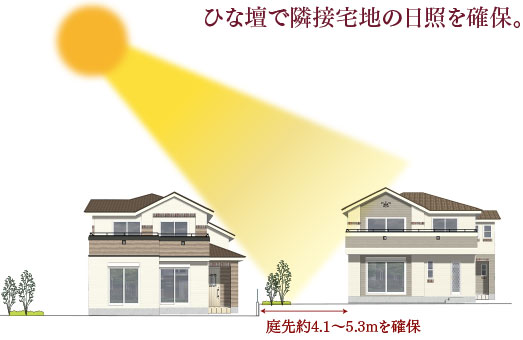

ガーデンスクエア

[出会いの辻空間]交差する空間を活かした美観計画を実施。T字路は、この住宅地の特徴であり、出会いの辻空間を庭園的スポットとして街並景観を形成しています。宅地のコーナー部分にスポットライト(LED照明)を配したコーナーウォールを設置することにより、住まう人々が出会う広場のような演出を施しています。

-

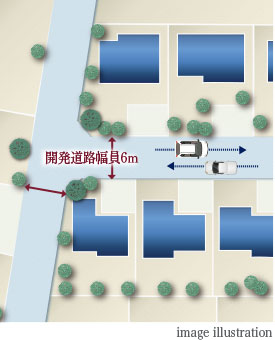

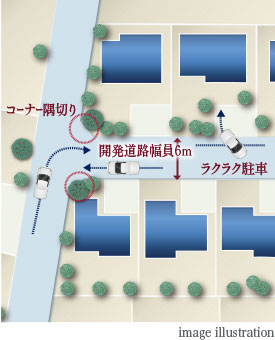

開発道路[幅員6m]/宅地からの車の出入れがスムーズ。

街区内で車2台がスムーズに交互通行可能。ふれあいをつなぐ開発道路[幅員6m]。

街区内で車2台がスムーズに交互運行可能。敷地内に幅員6mの開発道路を設けることにより、角地率を高めます。通り抜けできないため交通量が少なく、街のコミュニティを支える住民の通りになります。

コーナー隅切りを採用で視認性が向上。

宅地からの車の出入りがスムーズ。車のスピードを抑制。運転手の注意を喚起するとともに、安全走行を促します。さらに、コーナー隅切りで視認性を高めるため、見通しよく、安全性を確保できます。

-

シンボルツリー

道路の突き当たりや角地など、街並の要所にボリューム感があり、住居への視線を止めプライバシーの保護や車のスピードを抑制する役割をもたせた落葉高木を配置。

5月から6月にかけて小枝の先に短い総状花序を出し釣り鐘状の白い花を下向きにつけ開花、独特の美しさがあり「森のシャンデリア」と称されています。秋には卵形の果実が熟します。

-

アイストップツリー

[車の速度抑制を促す役割を担う]道路の突き当たりや角地など、街並の要所にボリューム感があり、住居への視線を止めプライバシーの保護や車のスピードを抑制する役割をもたせた常緑高木を配置。

6月頃に開花。秋には赤い実をつけ果実は食用になります。寒さに当たると紅葉し、冬に多少落葉します。1年を通して鑑賞でき魅力的な樹種です。

-

コーナーツリー

街並に一体感を持たせ、街全体を緑のネットワークで形成。不審者の侵入抑止効果を持たせたオープン外構を採用しています。

美しい小葉が規則的に並ぶ奇数羽状複葉から降り注ぐ木もれ日が、涼しげでさわやかな印象を与えます。5月下旬から7月にかけて、枝先に小さな白花が房のように咲き、やがて結実します。

-

-

街全体を形成する緑のネットワーク見通しのよいオープン外構

街並に一体感を持たせ、街全体を緑のネットワークで形成。不審者の侵入抑止効果を持たせたオープン外構を採用しています。

image photo